どうしてBrunnstrom Recovery StageではなくFugl-Meyer Assessmentの上肢項目を使用する必要があるのか?

<このコラムで学べること>

・Brunnstrome recovery stageの世界の立ち位置

・Fugl-Meyer Assessmentがどれだけ世界で使用されているのか

1. Fugl-Meyer Assessmentの概要

FMAは、1970年代に脳卒中後の感覚運動障害を評価するために開発されました[1]。この評価法は、患者の身体機能や構造を詳細に評価し、反射、感覚、運動機能、バランス、協調性、関節可動域といった複数の要素を含んでいます。そのため、FMAは国際生活機能分類(ICF)における「身体機能・構造」領域に関連が深く、脳卒中後の上肢機能を評価するために適しているとされています。元々はBrunnstrom Recovery Stage(BRS)をベースに開発された検査ですが、現在ではFMAが取って代わり、BRSは世界中でほぼ使用されていません。

FMAの上肢部分は特に多くの研究で利用されており、上肢の障害の程度を定量的に評価するために重宝されています。また、FMAは他の評価指標、例えばMotor Activity Log (MAL)、Wolf Motor Function Test (WMFT)、およびAction Research Arm Test (ARAT)といった、活動レベルに関連する評価指標と併用されることが多いことが確認されています。これにより、患者の日常生活における上肢の使用状況や、指や手の機能に関する詳細な評価が可能となり、リハビリテーションの成果が日常生活にどのように反映されているかを測定することができます。

2. FMAの使用頻度

FMAの利点には、臨床現場での使いやすさ、妥当性、信頼性の高さが挙げられます。特に、FMAは感覚運動の回復度合いを定量的に測定できるため、多くの研究者や臨床医から信頼されています。また、最小臨床的に重要な変化(MCID)が明確に設定されており、患者の機能改善を具体的な数値で示すことが可能です。さらに、この評価法は多くの国で広く認知されており、その心理測定特性の高さから臨床研究での使用が推奨されています。

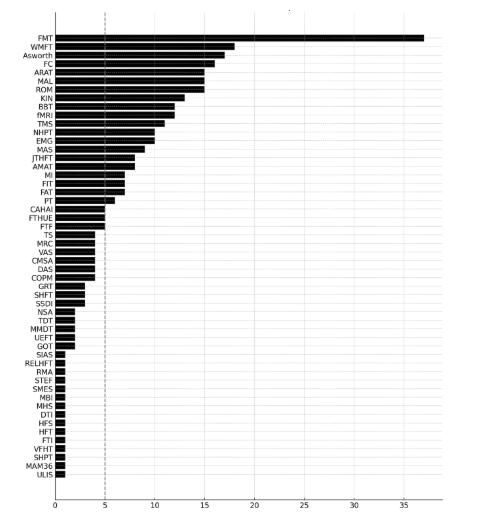

FMAの使用頻度は近年増加傾向にあり、この増加傾向はFMAが脳卒中研究において適切な評価指標であるとする国際的な合意が形成されつつあることを示しています。実際、Santistebanら[2]の研究では、Fugl-Meyer Assessment (FMA)は、2016年までに示された上肢運動障害に関する論文全体の36%で使用されており、最も頻繁に使用される上肢評価指標であることがわかりました(図1)。この結果は、過去の報告とも一致しており、FMAが脳卒中後の上肢機能を評価するための標準的なツールとして確立されていることを裏付けています。

一方で、FMAの使用には国別で差があり、カナダ、イタリア、日本、オランダ、アメリカといった国では特に使用率が高い傾向にあります。これに対して、イギリスやオーストラリアでは、Action Research Arm Test (ARAT)やMotor Assessment Scale (MAS)がより頻繁に用いられています[2]。この地域ごとの違いは、脳卒中後の上肢機能を評価する最適な方法についての意見の相違を示唆しており、今後の研究においてこの地理的な違いについて更なる調査が求められます。

また、国際的な合意形成を通じて、評価指標の標準化が進むことで、異なる地域間の研究成果の比較が容易になると考えられます。したがって、システマティックレビューやメタアナリシスでもFMAが使用されることが非常に多くなっており、これらの結果と眼前の患者さんを比較するためにも、この指標を使う必要があると思います。

3. FMAと併用が望まれる他のアウトカムについて

上肢機能の評価において、ICFの「活動」レベルをカバーする指標もいくつか存在します。例えば、Wolf Motor Function Test (WMFT)は、時間、機能的能力、強度を測定し、上肢機能の詳細な評価を可能にします。また、Motor Activity Log (MAL)は、患者が日常生活で影響を受けた上肢をどのように使っているかを自己評価するものであり、リハビリテーションの成果がどの程度日常生活に反映されているかを把握するための重要なツールです。さらに、Action Research Arm Test (ARAT)は、手や指の機能を評価し、掴みや指の操作に関する詳細な情報を提供します。これらの指標はFMAと補完的に機能し、患者の上肢機能を包括的に評価するために併用されることが多いです。

また、上肢機能の評価には、進んだ技術を用いた手法も取り入れられるようになってきています。例えば、運動学的な評価や筋電図(EMG)、機能的磁気共鳴画像(fMRI)などがその一例です。これらの方法は、従来の観察ベースの指標では把握しきれない運動制御や筋活動の詳細な情報を提供するため、リハビリテーションの効果をより精密に評価するのに役立ちます。運動学的な評価は、患者の上肢機能の微細な変化を検出するのに特に有用であり、脳卒中後のリハビリテーションにおいてその利用が増加傾向にあります。また、ロボット支援技術の導入により、測定の客観性と精度が向上し、リハビリテーションにおける上肢機能の評価が一層進化しています。

参照文献

参照文献

1. Fugl-Meyer, Axel R., et al. "A method for evaluation of physical performance." Scand J Rehabil Med 7.1 (1975): 13-31.

2. Santisteban, Leire, et al. "Upper limb outcome measures used in stroke rehabilitation studies: a systematic literature review." PloS one 11.5 (2016): e0154792.