Motor-Activity-Logについて

前回Fugl-Meyer Assessmentについて、詳細をまとめました。意外に好評だったので、今回、脳卒中後の生活における手の使用頻度を測定する評価Motor Activity Log(MAL)についてまとめていただきます。

今回も大阪公立大学医学部リハビリテーション学科の竹林先生にお願いしています。第一回は『MALの評価方法』についてです。それでは竹林先生、よろしくお願い申し上げます

なお、リハテックリンクスでは、脳卒中後の上肢麻痺に対するアプローチに関しても、サブスクサービス『リハデミー』内で学んでいただくことができます。これを機に、是非学んでみてはいかがでしょうか?

Motor Activity Logの評価方法について

測定手順と内容

Motor Activity Log (MAL)は、脳卒中片麻痺患者の患側上肢が日常生活でどの程度使われているかを評価する半構造化インタビュー形式の主観的評価です。評価者(療法士など)が患者や介護者に対し、直近1週間(MAL-28では3日間における患側腕の使用状況を30種類前後の日常動作について尋ねます。

質問する項目はMALの中に含まれる幾つかの項目に準じて行なっていきます。例えば「電気のスイッチを入れる」「引き出しを開ける」「電話を取る」などの活動について、どのくらい頻繁に使ったか(使用量: Amount of Use, AOU)とどのくらい上手く使えたか(動作の質: Quality of Movement, QOM)をそれぞれ患者本人に申告してもらいます。

評価者は対象者からの回答を確認しながら、記録し、必要に応じて介護者からも情報提供を受けていきます。対象者が明らかに質問の意図を理解しておらず、誤答を繰り返す場合には、より具体的で詳細な場面の提示を行い、正確に質問に答えられるように配慮を行なっていきます。

MALの評価項目数と種類

質問項目と種類: MALの質問項目数は目的や対象者の能力水準に応じて異なるバージョンがあり、代表的なものにMAL-30(オリジナル版30項目)と、そこから項目数を減らしたMAL-14, MAL-26, MAL-28, MAL-12[1]などの版があります。MALのオリジナル版は30項目あるため,質問紙としては少々分量が多いです。そこで、過去には短縮版が作成された経緯があります。

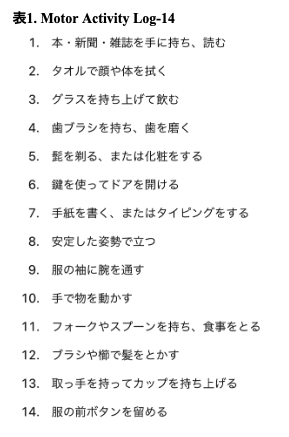

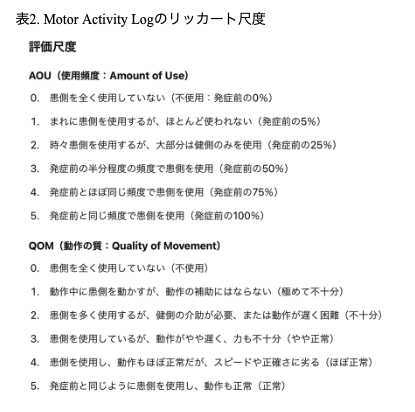

日本で一般的に使用されている項目はMAL-14 [2]であり,北里大学の高橋香代子先生により和訳され、使われています(表1)。また、研究段階のものとしては、入院生活に即したMAL-hospitalも我々のグループにて和訳し、出版することを考えています。スコアリングの方法は,各質問項目は0~5点の6段階評価で採点されますが、患者が0.5刻みの中間値を使うことも許容されており、実質的には0~5の11段階リッカート尺度として機能しています(表2)。

AOUとQOMのそれぞれについて定義づけられた評価基準に基づき、例えば「0=まったく使わない」、「3=発症前の半分くらい使う(頻度または動作の質)」、「5=発症前と同じくらい使う/同じ品質で使える」といった基準で患者が自己評価します。AOUは「使用頻度」の評価であり、5=発症前同様の頻度、QOMは「動作の質」の評価で5=発症前と同等の質を意味します。

各項目について患者が申告したスコアを記録し、各尺度の総得点は項目得点の平均値で算出されます(全項目を平均した平均スコアがMAL-AOUスコア、MAL-QOMスコアとなります)。MALではAOUとQOMの2種類のスコアが得られますが、研究によりQOMスコアの方が,信頼性が高いことが示されており、場合によってはQOMのみ用いる研究もあります。なお、日本では一部の研究者が、平均値を使わず総点を示し,研究結果を示している場合もあるので、注意が必要です(ただし,MALは元々実施していなかった活動に関しては評価項目から除外することになっており,総点で評価するとそれぞれの対象車において,満点が異なるといった事態が生じます)。

まとめ

今回のコラムではMotor Activity Logについてまとめました。こちらは日本で和訳公表されてから15年以上時間がたっているので、養成校でも広く浸透してきていると思います。もし、今回、初めて見たとおっしゃる方がおられましたら、是非、使ってみてください。次回は、MALの妥当性・信頼性についてまとめていきます。

参照文献

参照文献

1. Ashford, S., Slade, M., Malaprade, F., & Turner-Stokes, L. (2008). Evaluation of functional outcome measures for the hemiparetic upper limb: a systematic review. Journal of Rehabilitation Medicine, 40, 787-95.

2. 高橋香代子, 道免和久, 佐野恭子, 竹林崇, 蜂須賀研二, & 木村哲彦. (2009). ◆ 研究論文 新しい上肢運動機能評価法・ 日本語版 Motor Activity Log の信頼性と妥当性の検討. 作業療法, 28(6), 628-636.

3. Uswatte. G. & Taub, E. (2005). Implications of the learned nonuse formulation for measuring rehabilitation outcomes: lessons from constraint-induced movement therapy. Rehabilitation Psychology, 50(1), 34-42.